Los visigodos nunca lanzaron campañas de conquista en las zonas de poco interés económico y pobladas por tribus casi prehistóricas. Fueron los vascones los que atacaron y saquearon las ciudades hispano-godas, y que tuvo como consecuencia operaciones de castigo por parte de los godos, nunca expediciones de conquista.

en el 507, el pueblo visigodo se instaló definitivamente en la Hispania romana hasta la desaparición del Reino Hispano-visigodo en el año 711. Durante este periodo de tiempo, los enfrentamientos entre visigodos y vascones fueron constantes, mientras que estos últimos ya hacían su presencia a ambos lados de los Pirineos.

(568-586) los vascones se dedicaron a las expediciones de saqueo por el valle del Ebro, debiendo ser combatidos en varias ocasiones por los hispano-visigodos. Los vascones vivían en parte de los saqueos en otras tierras.

En el 581, Leovigildo dirigió un ejército contra Vasconia, un foco de tensión, arrebatando buena parte del territorio a sus moradores. Para mayor control, refundó la ciudad de

La primera intervención de

Suintila (621-631) tras ocupar el trono del Reino Hispano-visigodo fue la de sofocar a los flamígeros vascones. Las acciones se iniciaron en junio del 621, dando lugar a una victoria incontestable de los godos en 625. Aplastaron la rebelión y obtuvo numerosos rehenes que posteriormente fueron empleados en la construcción de una gran fortaleza en la zona de Navarra a la que llamaron

Oligicus (Olite), para que sirviera de guarnición visigoda.

La inestabilidad volvió en los años siguientes, pues una lápida de Villafranca de Córdoba está dedicada a Oppila, un noble godo que murió en el 642 en una emboscada de vascones cuando transportaba suministros al ejército.

En los siguientes sucesos, los vascones se vieron involucrados en las guerras civiles del Reino Hispano-visigodo, fenómeno que también se repitió entre los vascones del norte del Pirineo, en las luchas de poder en el reino de los francos. Los vascones aparecieron como grupos turbulentos procedentes de las montañas, pero que carecen de iniciativa propia, actuando bajo el control de alguno de los pretendientes a la corona del Reino Hispano-visigodo. Una inestabilidad motivada por las ambiciones personales de los miembros de la alta nobleza que se disputaban el poder. Las sublevaciones eran habituales en las provincias Tarraconense y Narbonense (sureste de Francia), y los usurpadores querían contar en todo momento con quienes habían demostrado continuamente su belicosidad y buen hacer con las armas.

En el año 653, al comienzo del reinado de

Recesvinto (653-672), surgió un foco de rebelión desde la agitada provincia Narbonense, liderado por el noble godo Froya, aspirante al trono. Los rebeldes eran refugiados y prófugos de reinados anteriores, además de los siempre combativos vascones.

Las columnas del ejército rebelde se internaron por la provincia Tarraconense, devastando el valle del Ebro y sitiando la ciudad de Zaragoza. Aldeas, campos, iglesias fueron saqueados y cientos de asesinatos daban idea de lo que pretendieron aquellos sublevados. En socorro de Zaragoza acudió Recesvinto con su ejército real, sofocando la revuelta en pocos días. La lucha fue muy favorable a los godos, ya que los rebeldes, entre los que se encontraban vascones, fueron masacrados y su líder decapitado, consiguiendo escapar sólo unos pocos hacia las montañas pirenaicas.

El 673, los vascones aprovecharon el débil inicio de reinado de

Wamba (672-680) para lanzar ataques sobre el valle del Ebro y la cornisa Cantábrica. En esta ocasión se debieron exceder bastante de lo que habitualmente se les consentía, ya que el propio Wamba se puso al frente del ejército real iniciando una campaña de represalia y sometimiento contra bandas de salteadores vascones que se encontraban en la zona de la actual La Rioja. A esta sublevación se unieron algunos nobles de las zonas de la Narbonense gala y la Tarraconense hispana, que proclamaron como rey al general y noble godo

Paulo, por lo que estalló una guerra civil, quedando fraccionado el reino visigodo de Toledo durante un tiempo.

Desde su base militar de Cantabria, el legítimo rey Wamba atacó con fuerza a los vascones que en tan sólo siete días fueron reducidos, como siempre, en sus montañas. Para evitar males mayores, los jefes vascones entregaron rehenes, tributos y la promesa de no participar en el futuro conflicto.

Ambos hechos (653 y 673) parecer estar coordinados: primero, los vascones se negaban a pagar los tributos correspondientes, iniciando una revuelta a la que obliga al rey a marchar hasta la región; inmediatamente, se producía un segundo conflicto más importante, pues ya implicaba a la nobleza goda y a elementos externos.

|

MÁXIMA EXPANSIÓN TERRITORIAL DEL REINO HISPANO-VISIGODO

|

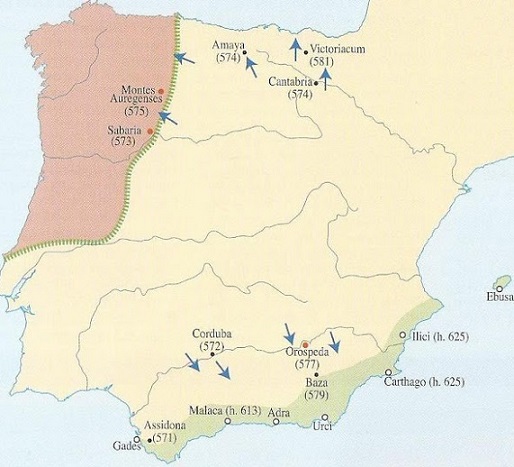

De todas formas, estas rebeliones civiles con participación de vascones siempre fueron de menor envergadura comparadas con las que realizaron contra bizantinos y suevos. El principal rival de los visigodos fue el Imperio bizantino, que mantuvo posesiones peninsulares hasta el 625. El otro gran rival fue el independiente Reino suevo, que se extendía por Galicia, norte de Portugal y parte de Asturias, hasta su sometimiento en 585. Córdoba fue otro foco de rebelión al que tuvieron que luchar varios reyes visigodos, el último fue Leovigildo en 577. Este mismo también sofocó rebeliones en otras ciudades meridionales y mantuvo una guerra civil en la Bética contra su hijo Hermenegildo.

En cuanto a los pueblos primitivos del norte, los cántabros también fueron sometidos en 574 por Leovigildo, mientras que los astures y otros pueblos del norte, como los rocones, fueron derrotados en las campañas de 612 y 621 por Sisebuto.

Cuando se produjo la invasión musulmán en Tarifa en 711, el Reino Hispano-visigodo se encontraba dividido en una guerra de sucesión al trono, entre los partidarios de Rodrigo y los de Agila. Aguila, hijo de Witiza, controlaba las provincias orientales: la Tarraconense y la Septimania. Rodrigo, duque de la Bética, controlaba Toledo y el occidente peninsular.

En el momento del desembarco sarraceno, el rey Rodrigo emprendía una lucha en Pamplona, una ciudad de la Tarraconense, partidaria de Agila. Este pretendiente a la Corona hispano-goda negoció la entrada de los musulmanes para derrotar a Rodrigo, y que supuso el fin del Reino Hispano-visigodo.